Nutzung statistischer Ansätze im Rahmen von Lebensdauerprognoseverfahren für gekerbte Proben am Beispiel von unlegierten Stählen

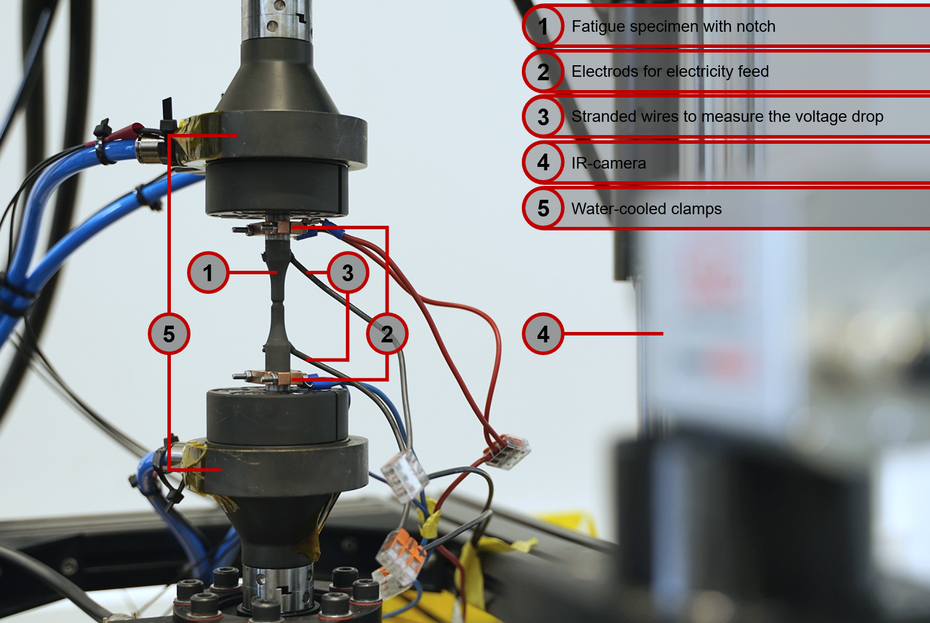

Die Auslegung dynamisch beanspruchter metallischer Werkstoffe und Bauteile beruht üblicherweise auf dem in einer Wöhlerkurve gezeigten Zusammenhang zwischen der Beanspruchungsamplitude und der Bruchlastspielzahl. Hieraus resultiert eine entscheidende Bedeutung hinsichtlich der Ermittlung von Wöhlerkurven, für die nach DIN 50100:2022-12 eine Mindestanzahl von 20 Versuchen empfohlen wird. Statistische Aussagen bezüglich der Bruch- beziehungsweise Versagenswahrscheinlichkeit führen zu einer deutlich verbesserten Lebensdauerprognose, wohingegen die erhöhte Versuchsanzahl und der damit verbundene experimentelle Aufwand zu gesteigerten Kosten führen. Zum Überwinden der Lücke zwischen statistisch abgesicherten Lebensdauerprognose (LPV) und dem daraus resultierenden erhöhten Zeit- und Kostenaufwand wird ein neues Lebensdauerprognoseverfahren entwickelt. Als Grundlage der Verfahrensentwicklung dient das Lebensdauerprognoseverfahren StressLife, welches sich durch Wöhlerkurven im High Cycle Fatigue (HCF) Bereich auf der Datenbasis einer geringen Anzahl von Ermüdungsversuchen auszeichnet. Die Werkstoffreaktionen, aus einem Laststeigerungsversuch und zwei Einstufenversuchen, werden über verschiedene ZfP-basierte Messverfahren (bspw. optische Dehnungsmessung und elektrische Widerstandsmessung) ermittelt und als Eingangsgröße für das LPV genutzt. Das zu entwickelnde Verfahren beinhaltet hinsichtlich zweier Aspekte grundlegende Erweiterungen und Alleinstellungsmerkmale gegenüber bereits existierenden Methoden. Der erste Aspekt besteht in der systematischen Untersuchung und Integration von statistischen Ansätzen, wodurch eine Abschätzung unterschiedlicher Bruch- beziehungsweise Versagenswahrscheinlichkeiten ermöglicht wird. Der zweite Aspekt beinhaltet die Berücksichtigung von Daten aus gekerbten Ermüdungsversuchen, welche mit reduziertem Versuchsaufwand Kerbwöhlerkurven bereitstellen können und somit einen ersten Ansatz hinsichtlich einer Bauteilwöhlerkurve liefern.

Die Methodenentwicklung erfolgt an dem Modellwerkstoff C45E, welcher in zwei unterschiedlichen Wärmebehandlungszuständen (normalisiert und vergütet) vorliegt. Hierbei werden zwei verschiedene Kerbgeometrien verwendet, welche sich bezüglich ihrer Kerbformzahlen unterscheiden. Für die statistische Auswertung liegt der primäre Fokus auf der Erfassung der Streuung aufgrund des kleinen Stichprobenumfangs im LPV. Dafür werden sowohl parametrische als auch nichtparametrische Methoden zur Dichteschätzung verwendet.

Ziel ist die Entwicklung eines Lebensdauerprognoseverfahrens, welches eine möglichst genaue Vorhersage hinsichtlich des Wechselverformungsverhaltens und der (Rest-)Lebensdauer trotz eines verringerten Probenaufwandes ermöglicht. Da im Falle von Kerbproben unter Beanspruchung multiaxiale Spannungszustände auftreten, kann dieser Ansatz perspektivisch auch auf Demonstrator- beziehungsweise Bauteilversuche übertragen werden, wodurch ein breites Anwendungsfeld für den zukünftigen Einsatz entsteht.

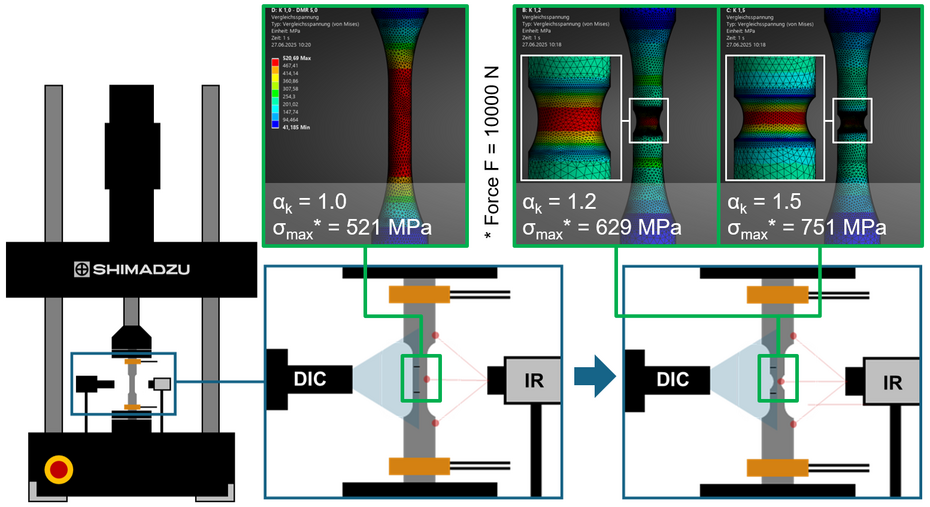

Bei der Prüfung von gekerbten Ermüdungsproben ist es erforderlich, die während des Versuchs eingesetzten zerstörungsfreien Prüfverfahren an die Geometrie der Probe anzupassen. Die maximale Spannung tritt im Kerbgrund auf und hängt direkt von der Größe des Kerbfaktors ab.

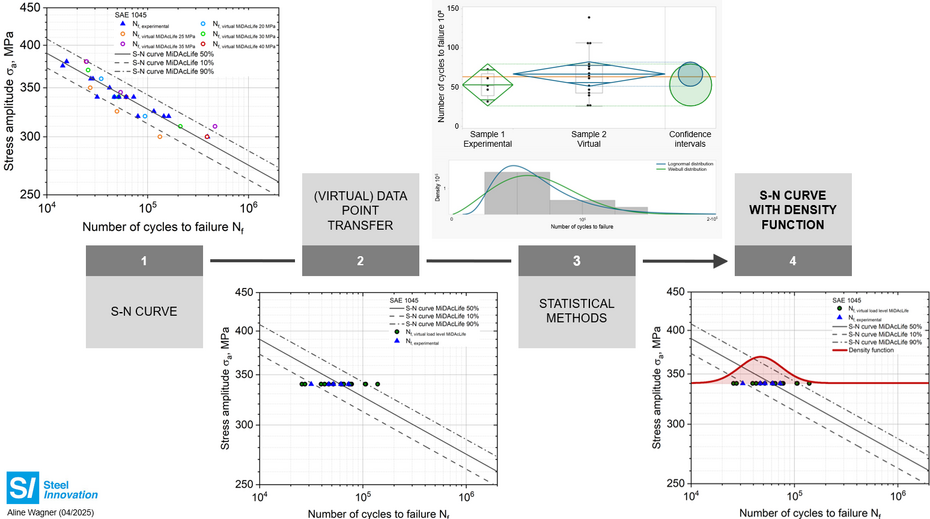

Erste Ergebnisse zur Integration statistischer Methoden in die beschleunigte Lebensdauerprognose am Beispiel des Werkstoffes C45E wurden im April 2025 auf der Konferenz „Steel Innovation“ vorgestellt. Die Vorgehensweise zur Erstellung einer Wöhlerkurve mit Dichtefunktion, zur Beschreibung der Streuung, ist im nachfolgenden dargestellt und beschrieben.

Die erzeugten Wöhlerkurven mithilfe beschleunigter Lebensdauerprognoseverfahren basieren aufgrund des deutlich reduzierten experimentellen Aufwands auf nur wenigen realen Datenpunkten. Die Datenbasis kann jedoch durch die Generierung virtueller Datenpunkte signifikant erweitert werden, wodurch es möglich wird, statistische Methoden zu integrieren (Punkt 1).

Um die Streuung der Lebensdauer in der Wöhlerkurve mithilfe einer Dichtefunktion in Abhängigkeit vom Lasthorizont zu beschreiben, muss zunächst ein geeigneter Lasthorizont definiert werden. Anschließend werden alle virtuellen Datenpunkte auf diesen projiziert. Dabei ist es sinnvoll, den Lasthorizont zu wählen, der die größte Anzahl an experimentellen Datenpunkten aufweist (Punkt 2). Weitere Informationen zu dieser Vorgehensweise können aus der Publikation „F. Weber, A. Wagner, J. Koziol, F. Weber, C. Broeckmann, P. Starke, Consideration of Statistical Approaches Within the Accelerated Assessment of Fatigue Properties of Metallic Materials, Metals 15(2) (2025) 1-20.“ entnommen werden.

Zur Überprüfung, ob die virtuellen und experimentellen Datenpunkte derselben Grundgesamtheit entstammen, wird eine Varianzanalyse durchgeführt. Ist dies der Fall, können beide Datensätze gemeinsam verwendet werden, um die am besten passende Verteilungsfunktion sowie die zugehörige Dichtefunktion zu bestimmen (Punkt 3).

Im letzten Schritt kann die ermittelte Dichtefunktion, bezogen auf den gewählten Lasthorizont, in die Wöhlerkurve integriert werden (Punkt 4).

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

- +49 631 3724-2051

- Campus Kaiserslautern

- Raum H 2.041.2

Assistent FB AING, Stellvertretende Fachgebietsleitung

- +49 631 3724-2259fabian.weber(at)hs-kl(dot)de

- Campus Kaiserslautern

- Raum H1-2.010.3

Vizepräsident für Forschung und Transfer, Studiengangsleitung: "Maschinenbau, Bachelor" "Mechatronik, Bachelor", Fachbereichsrat AING

- +49 631 3724-2389peter.starke(at)hs-kl(dot)de

- Campus Kaiserslautern

- Raum H1-2010.1